今回は妊婦への薬物投与に関する内容になります。

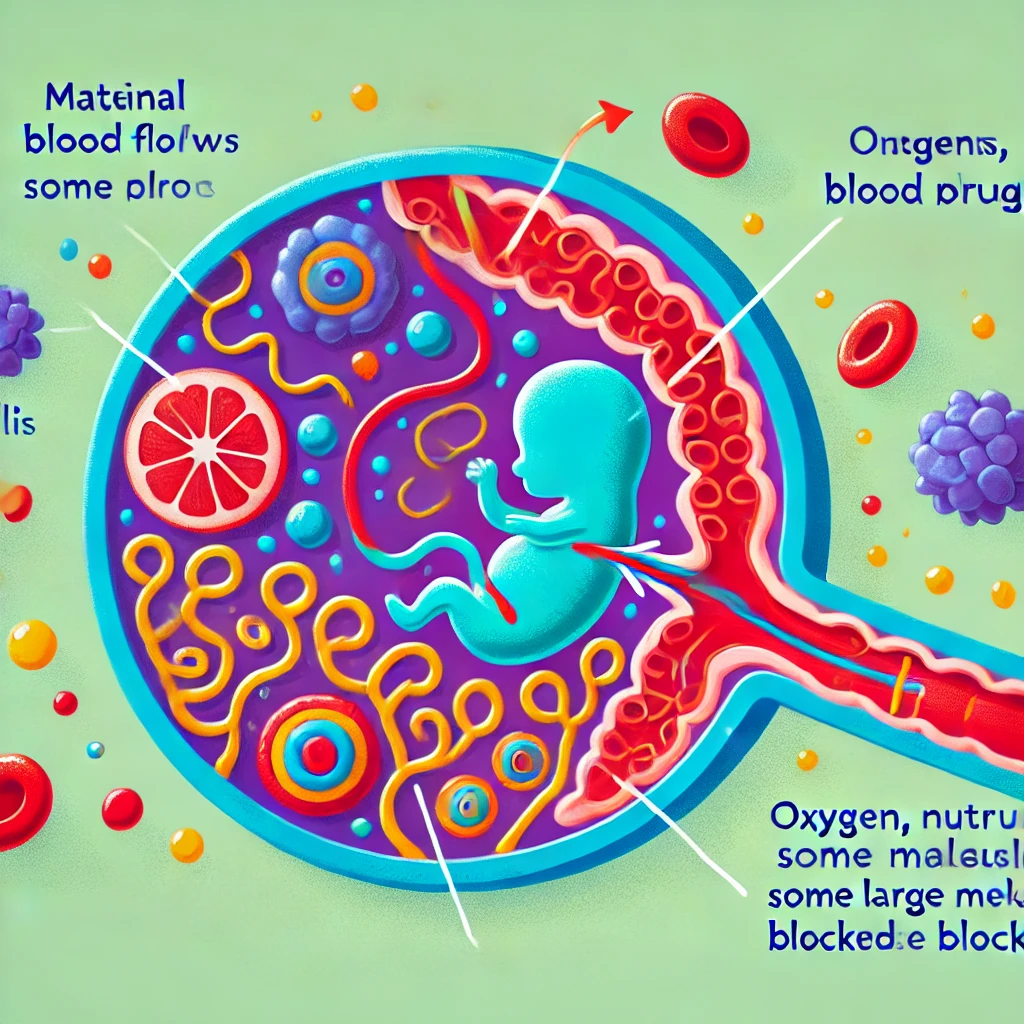

血液胎盤関門(Placental Barrier)

血液胎盤関門は、母体の血液と胎児の血液を直接混ざらないように隔てる構造であり、胎児を有害な物質から守る役割を持つ。しかし、一部の薬物や化学物質は胎盤を通過し、胎児に影響を及ぼす可能性がある。

血液胎盤関門の構造

胎盤を通じた母体と胎児の物質交換は、以下の層を通して行われる。

胎児の毛細血管内皮細胞:母体から輸送された物質を胎児の血流へ送る役割を果たす。

合胞体栄養膜(Syncytiotrophoblast):胎盤の最外層であり、母体血液と直接接触している。物質の選択的透過に関与。

細胞性栄養膜(Cytotrophoblast):合胞体栄養膜の内側にあり、胎児側の支持細胞として機能。

胎盤を通過する因子

胎盤を通過しやすい物質と通過しにくい物質の特徴は以下の通り。

🔹 通過しやすい物質

- 分子量が小さい(500 Da以下)

- 脂溶性が高い

- 非イオン化されている

- 血漿タンパク結合率が低い

✖ 通過しにくい物質

- 分子量が大きい(1000 Da以上)

- 水溶性が高い

- イオン化されている

- 血漿タンパクと強く結合している

胎盤を通過する代表的な薬物

容易に通過する薬物

- アルコール

- カフェイン

- ニコチン

- 抗てんかん薬(バルプロ酸、フェニトイン)

- 抗精神病薬・抗うつ薬

- 麻薬(モルヒネ、ヘロイン)

通過しにくい薬物

・モノクローナル抗体(高分子)

・インスリン(高分子)

・ヘパリン(高分子)

胎児に影響を与えるリスク

血液胎盤関門は完全なバリアではなく、胎児に悪影響を与える可能性のある物質が通過することがある。特に以下のリスクが懸念される。

- 催奇形性(teratogenicity)

・妊娠初期(器官形成期:4~10週)に薬物が影響を与えると、先天異常のリスクが高まる。

例:サリドマイド(四肢短縮症)、バルプロ酸(神経管閉鎖障害)

・妊娠初期の中でも、薬物による催奇形性の危険性が高いのは、臨界期(critical period)または絶 対過敏期と呼ばれる妊娠4-7週である。

・臨界期以前の妊娠初期では”All or noneの法則”により、薬剤の影響が胎児に全く残らないか、流産するかのいずれかになるため、胎児期系の可能性はほぼない。 - 胎児毒性(fetotoxicity)

・妊娠後期に薬物が影響を与え、胎児の成長遅延や機能障害を引き起こす。

例:NSAIDs(動脈管早期閉鎖)、ACE阻害薬(腎発育不全)

・出産直前の時期における薬物投与により、新生児に薬物離脱症状がみられることがある。

血液胎盤関門の薬物動態的な特徴

胎盤を通過する薬物の動態には以下の要因が関与する。

- 受動拡散:ほとんどの薬物は濃度勾配に従って受動拡散する(脂溶性薬物)。

- 促進拡散:特定の輸送体(例:GLUT1)が関与(グルコース)。

- 能動輸送:ATPを利用して特定の物質を輸送(例:アミノ酸)。

- エンドサイトーシス:大きな分子を取り込む(例:免疫グロブリンG)。

まとめ

✅ 血液胎盤関門は胎児を守るバリアだが、完全ではない

✅ 脂溶性・低分子の薬物は胎盤を通過しやすい

✅ 胎盤を通過する薬物は、催奇形性や胎児毒性のリスクがあるため慎重に使用する必要がある

このように、薬物の胎盤通過性を理解することは、妊婦の薬物治療において非常に重要である。

演習

1. 血液胎盤関門の主な役割として正しいものはどれか。

a) 胎児の血液と母体の血液を完全に遮断する

b) 母体から胎児への栄養供給やガス交換を行うが、一部の薬物や毒物も通過する

c) 胎児への薬物移行を完全に防ぐ

d) 胎児の血液を母体の血液に直接混合する

2. 胎盤を通過しやすい薬物の特徴として、最も適切なものはどれか。

a) 分子量が大きく水溶性が高い

b) 脂溶性が高く分子量が小さい

c) イオン化率が高い

d) 血漿タンパク結合率が高い

3. 胎盤を通過しにくい物質の特徴として、最も適切なものはどれか。

a) 分子量が小さい

b) 脂溶性が高い

c) 水溶性が高く分子量が大きい

d) 非イオン化されている

4. 血液胎盤関門を通過しやすい薬物として適切なのはどれか。

a) インスリン

b) モノクローナル抗体

c) モルヒネ

d) ヘパリン

5. 妊娠初期(4~10週)に胎盤を通過する薬物が最も影響を及ぼす可能性が高いものはどれか。

a) 催奇形性(teratogenicity)

b) 胎児毒性(fetotoxicity)

c) 新生児禁断症候群

d) 胎児の肝臓酵素活性の低下

6. 妊娠後期にNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を投与した場合、胎児に与える可能性がある影響として最も適切なものはどれか。

a) 神経管閉鎖障害

b) 四肢短縮症

c) 動脈管早期閉鎖

d) 胎児性アルコール症候群

7. 胎盤を通過する薬物の動態に関与するメカニズムとして正しいものはどれか。

a) すべての薬物は能動輸送によって胎盤を通過する

b) 促進拡散は、ATPを利用して薬物を胎児側へ輸送する

c) 受動拡散により、脂溶性の薬物は濃度勾配に従って通過する

d) 胎盤を通過する薬物は全てエンドサイトーシスによって輸送される

↓

↓

↓

(解答)

1. 血液胎盤関門の主な役割として正しいものはどれか。

✅ 正解: (b) 母体から胎児への栄養供給やガス交換を行うが、一部の薬物や毒物も通過する

🔹 解説:

- 血液胎盤関門は完全なバリアではなく、一部の薬物や毒物も通過するため、胎児への影響が考慮される。

- 胎児の発育に必要な酸素や栄養素を供給し、二酸化炭素や老廃物を母体側に排出する。

- (a) は誤り → 胎児の血液と母体の血液は直接混ざることはないが、一部の物質は胎盤を通過する。

- (c) は誤り → すべての薬物が遮断されるわけではなく、脂溶性の薬物などは容易に通過する。

- (d) は誤り → 胎児と母体の血液は胎盤を介して分かれており、直接混ざることはない。

2. 胎盤を通過しやすい薬物の特徴として、最も適切なものはどれか。

✅ 正解: (b) 脂溶性が高く分子量が小さい

🔹 解説:

- 胎盤を通過しやすい薬物の特徴:

- 分子量が小さい(500 Da以下)

- 脂溶性が高い(細胞膜を通過しやすい)

- 非イオン化されている(電荷を持たない方が通過しやすい)

- (a) は誤り → 水溶性で分子量が大きい薬物は胎盤を通過しにくい。

- (c) は誤り → イオン化率が高い薬物は、胎盤膜を通過しにくい。

- (d) は誤り → 血漿タンパクと強く結合している薬物は、胎盤を通過しにくい。

3. 胎盤を通過しにくい物質の特徴として、最も適切なものはどれか。

✅ 正解: (c) 水溶性が高く分子量が大きい

🔹 解説:

- 胎盤を通過しにくい薬物の特徴:

- 分子量が大きい(1000 Da以上)

- 水溶性が高い(脂質膜を通過しにくい)

- イオン化されやすい

- 血漿タンパクと強く結合する

- (a) は誤り → 分子量が小さいと胎盤を通過しやすい。

- (b) は誤り → 脂溶性が高い薬物は胎盤を通過しやすい。

- (d) は誤り → 非イオン化された薬物は胎盤を通過しやすい。

4. 血液胎盤関門を通過しやすい薬物として適切なのはどれか。

✅ 正解: (c) モルヒネ

🔹 解説:

- モルヒネは脂溶性が高く、分子量も比較的小さいため、胎盤を通過しやすい。

- (a) インスリンは通過しにくい → 高分子ペプチドホルモンのため、胎盤をほぼ通過しない。

- (b) モノクローナル抗体は通過しにくい → 分子量が非常に大きく、水溶性が高いため通過しにくい。

- (d) ヘパリンは通過しにくい → 高分子で陰イオンを帯びており、胎盤を通過しにくい。

5. 妊娠初期(4~10週)に胎盤を通過する薬物が最も影響を及ぼす可能性が高いものはどれか。

✅ 正解: (a) 催奇形性(teratogenicity)

🔹 解説:

- 妊娠初期(4~10週)は 器官形成期 であり、薬物の影響により先天異常(奇形)が発生しやすい。

- (b) 胎児毒性は妊娠後期に影響が大きい。

- (c) 新生児禁断症候群は分娩後の影響。

- (d) 胎児の肝臓酵素活性の低下は長期的な影響に関与するが、催奇形性とは異なる。

6. 妊娠後期にNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を投与した場合、胎児に与える可能性がある影響として最も適切なものはどれか。

✅ 正解: (c) 動脈管早期閉鎖

🔹 解説:

- NSAIDs(イブプロフェン、インドメタシンなど)は、胎児の動脈管を閉じるリスクがあるため、妊娠後期には使用を避ける。

- (a) 神経管閉鎖障害はバルプロ酸の影響。

- (b) 四肢短縮症はサリドマイドの影響。

- (d) 胎児性アルコール症候群はアルコールの影響。

7. 胎盤を通過する薬物の動態に関与するメカニズムとして正しいものはどれか。

✅ 正解: (c) 受動拡散により、脂溶性の薬物は濃度勾配に従って通過する

🔹 解説:

受動拡散は、脂溶性の薬物が濃度勾配に従って胎盤を通過する主要なメカニズムである。

(a) は誤り → すべての薬物が能動輸送で胎盤を通過するわけではない。

(d) は誤り → エンドサイトーシスは一部の大分子(免疫グロブリンGなど)の輸送に関与するが、すべての薬物には適用されない。

(b) は誤り → 促進拡散はATPを使わない。グルコースなどの特定の物質の輸送に関与する。

参考資料

・Amazon.co.jp: 薬局 2023年3月増刊号 特集 「薬語図鑑:基礎薬学用語を現場で使える知識に訳してみました」 [雑誌] : 医師・薬剤師 25名: 本

・薬がみえる vol.2 第2版 | 医療情報科学研究所 |本 | 通販 | Amazon

・薬がみえる vol.4 第1版 | 医療情報科学研究所 |本 | 通販 | Amazon