今回は吸収に関わる薬物動態パラメータになります。

バイオアベイラビリティ(生物学的利用能:Bioavailability, F)

定義: 投与された薬物が全身循環に到達する割合。

Fの範囲:

F = 1(100%) → 静脈内投与(IV)の場合

F < 1(0~100%) → 経口投与など、消化管吸収や初回通過効果の影響を受ける場合

例:経口薬の場合

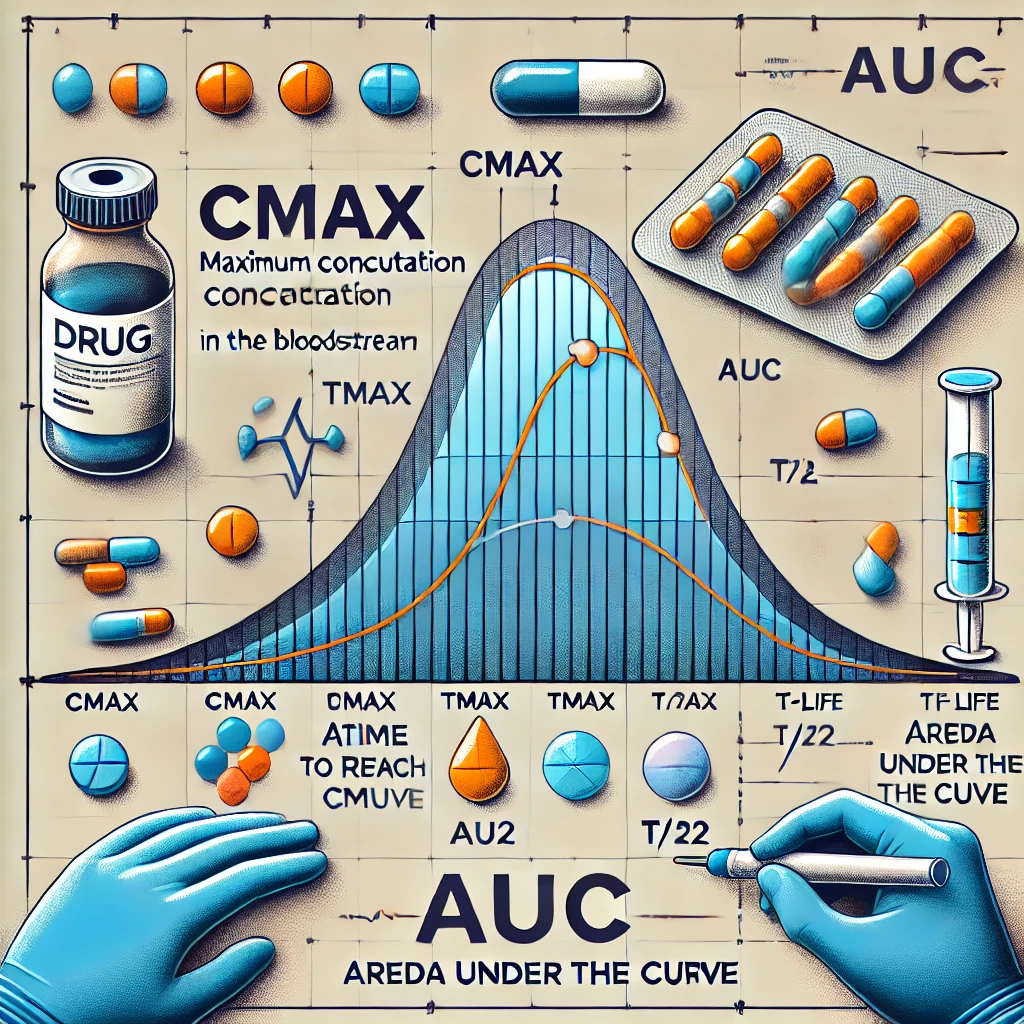

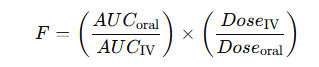

AUC(Area Under the Curve):薬物の血中濃度-時間曲線下面積

Dose(投与量):薬物の投与された量

IV(intravenous):静脈内投与(100%吸収される)

oral:経口投与

※静脈内注射以外の投与経路の場合、血液循環系は到達する薬物量は実測できないため、これに比例するAUCを指標とする。

※AUCは投与量に比例するため、投与量が異なる場合は同じ投与量になるよう換算して補正する。

※投与した薬物全てが血中に入る静脈内注射のバイオアベイラビリティを1(100%)とした相対値で示す。

バイオアベイラビリティが低下する要因

・吸収の不完全性

消化管からの薬物の吸収が不十分

低い水溶性や膜透過性の問題

・初回通過効果(First-pass effect)

消化管や肝臓で代謝され、全身循環に到達する前に薬物が減少

・分解や排出

胃酸や消化酵素による分解

バイオアベイラビリティの臨床的意義

・経口薬の適切な投与量の決定

・薬物の製剤設計の最適化(プロドラッグ開発など)

・食事や薬物相互作用の影響評価(グレープフルーツジュースとの相互作用など)

※バイオアベイラビリティの分類

バイオアベイラビリティの示し方としては、量的バイオアベイラビリティと速度的バイオアベイラビリティがあり、さらに量的バイオアベイラビリティの中に絶対的バイオアベイラビリティ(F)と相対的バイオアベイラビリティがある。

| 分類 | 定義 | 主な指標 | 特徴 |

|---|

| 量的バイオアベイラビリティ | 吸収された総量 | AUC(曲線下面積) | – Fが低いと効果が十分に得られない – 初回通過効果の影響を受けやすい |

| 速度的バイオアベイラビリティ | 吸収速度 | Cmax(最高血中濃度), Tmax(到達時間) | – 速いほど即効性があるが副作用リスクも高い – 遅いほど持続効果が得られる |

| 種類 | 定義 | 用途 |

|---|

| 絶対バイオアベイラビリティ(F) | 静脈内投与を基準とした割合 | 投与経路ごとの吸収率評価 |

| 相対バイオアベイラビリティ(Fr) | 標準製剤との比較 | ジェネリック医薬品の評価 |

演習

1. バイオアベイラビリティ(F)を求める際に、主に使用される薬物動態パラメータはどれか。

- C_max(最高血中濃度)

- T_max(最高血中濃度到達時間)

- AUC(曲線下面積)

- t_1/2(半減期)

2. ある薬剤を静脈内投与(IV)と経口投与(PO)したところ、以下のAUCが得られた。バイオアベイラビリティ(F)を求めよ。

- 静脈内投与(IV):AUC = 100 μg・h/mL, 投与量 = 10 mg

- 経口投与(PO):AUC = 60 μg・h/mL, 投与量 = 20 mg

3. 経口投与された薬のTmaxが短い場合、どのような特徴があるか。最も適切なものを選べ。

- 作用発現が遅い

- 作用発現が速い

- 最高血中濃度(Cmax)が低くなる

- 半減期(t1/2)が短くなる

4. ある薬物のバイオアベイラビリティが30%である場合、どのような要因が考えられるか。最も適切なものを選べ。

- 消化管からの吸収が低い

- 初回通過効果が大きい

- P糖タンパク質(P-gp)による排出が強い

- すべて正しい

5. ニトログリセリン舌下錠のバイオアベイラビリティが経口錠より高い理由として正しいのはどれか。

- 肝臓での代謝を回避できる

- 胃酸の影響を受けない

- 吸収速度が遅いため、持続的な効果が得られる

- 経口錠の方が初回通過効果を受けるため、舌下錠の方が代謝されにくい

↓

↓

↓

(解答)

1. AUC(曲線下面積)

バイオアベイラビリティは、血中での薬物の濃度曲線下面積(AUC)を基に計算されます。

2. F = (AUC_PO / AUC_IV) × (Dose_IV / Dose_PO) 数値を代入して計算します。

F = (60 μg・h/mL / 100 μg・h/mL) × (10 mg / 20 mg)

F = 0.6 × 0.5 = 0.3 答え: 30%

3. 作用発現が速い

Tmaxが短いということは、薬物が速やかに吸収されて血中濃度が上昇し、作用が早く現れることを示します。

4. すべて正しい

バイオアベイラビリティが低い原因として、消化管からの吸収が低い、初回通過効果が大きい、P-gpによる排出が強いなどが考えられます。

5. 肝臓での代謝を回避できる

舌下錠は経口投与よりも初回通過効果を回避できるため、より高いバイオアベイラビリティを持ちます。

参考資料

・Amazon.co.jp: 薬局 2023年3月増刊号 特集 「薬語図鑑:基礎薬学用語を現場で使える知識に訳してみました」 [雑誌] : 医師・薬剤師 25名: 本

・薬がみえる vol.4 第1版 | 医療情報科学研究所 |本 | 通販 | Amazon